|

对“老大哥”的记忆

黄新原

8月初,闫瑞敏发表了一篇《俄罗斯新圣女公墓》的博文。里面的图片让我激动不已,勾起一段段“苏联情结”,激活了“收藏夹”里关于“老大哥”的记忆 ——

四五岁时不懂事,经常扯着脖子喊:“一二三四五,上山打老虎,老虎不吃人,专吃杜鲁门。”接下来又喊:“苏联老大哥,坐着小卧车,苏联老大嫂,穿着大皮袄……”

应该说,“苏联”二字,贯穿在我们这些五六十岁的人的记忆中,挥之不去。

我记得小时候家里平时不开火,总是和大人一起到食堂吃饭,而吃饭的位置都是相对固定的。一个大圆桌上,经常在一起吃饭的大人和他们的孩子总是那几个。在我旁边总坐着个性格温和的叔叔,是个麻子,很难看,总是逗我,常问:达瓦力士(“同志”——俄语译音),你妈妈怎么不来?父亲有一次当着他的面告诉我:王叔叔是从苏联回来的,还见过斯大林呢。就这一句话,我当时惊愕的感觉直到现在还没有忘记。一下子,他那张脸也不麻了,他变得和我脑子里的苏联英雄一样高大。那时的国庆节,大人们几乎年年都去天安门观礼,在上车的地方我看见他,不知是不是精神作用,我看他那身军装都和别人不一样,很软很细,既不是布的,也不是呢子的,也不是柞蚕丝的,更像绸子的。

大概是小学三年级左右,学校出了一个作文题:给苏联小朋友写一封信。这件事过去不久,学校忽然宣布选了几个作文写得好的同学真的给苏联小朋友写一封信,由学校负责寄出。当时我们谁也没拿这当回事。但没想到,过了一阵子,学校忽然召开大队会,宣布有一个苏联小朋友来信了,并点名是寄给当时五年级一个女同学的,她是个大队委。当时的细节现在记不清楚了,只觉得那无异于天外飞鸿,那信是怎么寄来的呢?那肯定像电影《风筝》(1958年中法全拍)里那样,是绑在风筝上飘过来的吧。

小时候,对苏联最感性的东西莫过于书和电影。当然直到60年代初我们懂得人事、能看字书之前,还是小人书和电影最能入心入脑。那时印象最深的一本苏联小人书是《柯楚别依》(那本书很厚);最爱看的电影是《夏伯阳》。里面说的都是骑马挥刀的英雄,最后都死了。尤其是柯楚别依,死得很惨,记得不是死在战场上,究竟怎么死的,好像当时就有点看不懂。这样的作品不光我,同龄的男孩子都记得极清楚。电影记得还有《海军上将乌沙阔夫》、《真正的人》、《战斗的童年》、《乌里扬诺夫一家》、《侦察员的功勋》……其中《侦察员的功勋》有一个情节:那个侦察员和一个女地下工作者接头时遇上敌人,突然假装恋人亲嘴,让我很好奇。

再大一点,学会看字书后,除了《林海雪原》、《敌后武工队》、《铁道游击队》、《烈火金刚》之类打仗的中国小说之外,如果你还想看外国小说的话,首选的就是一批苏联小说。记得其中就有一本苏联反特小说《红色保险箱》,那是本很薄的书。那时候没听说过福尔摩斯,觉得《红色保险箱》就是破案故事的极致。有些苏联小说都是早就看了电影或者小人书之后,再重温原著。比如小时候看过小人书《队旗》,记住了一个断了腿后又重上蓝天的飞行员,到大一点了,把原著《真正的人》找来看,要比小人书过瘾多了。再如小人书《丹娘》里,丹娘理了一个男孩子的短发,被德国鬼子捆着,在寒风中只穿了一件单薄的裙子,英勇就义。后来看了《卓娅和舒拉》,知道了卓娅就是“丹娘”。可以说,苏联小说一直陪伴着这些孩子成长,无时不被老师、父母和整个社会提醒,要向苏联英雄学习。孩子们知道:以前的苏联英雄和后来的“苏修”是两码事。

“文革”期间,几乎中国的所有小说都成了“毒草”,却没什么人批判《钢铁是怎样炼成的》和《青年近卫军》,也并不明令禁止阅读。记得1969年我在昆明,就已经在电影院看到了卖票上演的《列宁在十月》和《列宁在1918》。到70年初,就已经能看到内部上演的《斯大林格勒战役》和《攻克柏林》。可以说,苏联文学和苏联文化从小就影响着这群孩子,甚至苏联文化和中国文化掺和在一起,就像列巴(面包)和馒头一样,被他们捏成一团咽下去,营养着他们的思想。直到“文革”前,中国虽然批“苏修”,从《一评》(《评苏共中央的公开信》)到《九评》,但苏联的文艺作品除了肖洛霍夫的《静静的顿河》之外,似乎没有集中批判过别的什么。“文革”中,上了初中的我们一群浑小子闯进一位正被批斗的、曾在驻苏某机构工作过的老头儿家中,看到桌上摆着一部《静静的顿河》,就像发现了重大敌情,赶紧向“青少年办公室”(是为防止子弟们没人管,调皮出问题成立的专门机构)汇报。结果这部书不知道为什么转眼间找不到了,这又成了新“敌情”。事隔几天后,和我一起去抄家的一个狐朋狗友偷偷告诉我,书让他趁乱给藏起来了,问我想不想看,我答应保密,于是一部几乎崭新的《静静的顿河》就到了我的手里,我还记得上册扉页上有一个俄文签名,不知啥意思,但这部书里的苏联气息却让我那么熟悉和亲切。也是在“文革”中,我们撬了图书馆,从里面偷出的书里有一本让我对苏联的好感陡然增加,那就是柯切托夫的《叶尔绍夫兄弟》,这是1958年出版的一批苏联小说中的一部。书中让人感到苏联真是个好地方,那里有那么蓝的天空和那么好的工人,生活那么多姿多彩,高级干部的女儿廖丽亚嫁给了工人季米特里,当他们有了孩子后,她对丈夫“不爱”孩子的愤怒那么可笑。还有阿尔莲采夫那个阴险的坏蛋。后来才知道,60年代这本书曾被我国捧为“反修小说”,广泛推荐阅读。还曾被改编为话剧,但我却无缘一睹。

应该说,对苏联,好像除了侵略珍宝岛之外,没有什么事情能对它有仇恨的感觉。小时候疯狂向往的抗美援朝志愿军用的转盘机枪,那小得像玩具似的、电影《长空比翼》里张雷驾驶的“歼5”飞机,不都是苏联的吗?把这种感觉和几个“发小儿”交流,一个当年感情很细腻的女孩(现在是结过两次婚的两个孩子的妈妈)说得有点“玄乎”,但好像有道理:“那是因为你爱你的童年,或者说你的童年很幸福,这幸福的童年中,苏联的事儿就像那时你吃的蛋糕和苹果一样,想起来是甜的。”不管怎么说,长到现在60岁了,苏联的事儿一直在关心着。甚至中国驻苏的历届大使我们在一块聊天一凑就凑齐:王稼祥、张闻天、刘晓、潘自力、刘新权、王幼平、杨守正……。

苏联的影子,那时在中国无处不在。50年代初出生的孩子多多少少都有关于苏联的记忆。1953年出生的朋友姬民当时在新疆上幼儿园,他记得幼儿园里就有苏联小朋友。他们也会说中国话,和中国小朋友吃一样的饭,用一样的小毛巾。只是他们胆子很大,幼儿园外面经常有一只大狗,中国小朋友们都怕它,但苏联小朋友就不怕,那只狗对黄头发的孩子都很友好。1951年出生的朋友高娅记得,那是个六一儿童节,她们去给参加庆祝会的苏联专家戴红领巾。回来后互相比谁戴红领巾的苏联专家更帅,结果让高娅戴红领巾的是个秃头,她难过得直哭。

到了60年代,让大人们给吵的,孩子们脑子里开始知道赫鲁晓夫是坏蛋,外号“赫秃子”。但对斯大林的崇拜,孩子们丝毫不减。不仅孩子不减,大人们也不减,看电影《攻克柏林》,斯大林种树的形象一出现,无论大人孩子,满场都是掌声。

记得60年代初,一次学校请来吴运铎作报告。校长说:“今天我们请来了中国的保尔吴运铎同志作报告,同学们鼓掌欢迎!”大家立刻使劲鼓掌。一位同学过后说,吴运铎和保尔长得真像,也那么瘦。于是争论起吴运铎和保尔谁更棒。有人说是吴运铎,因为他能制造枪炮,并且多次受伤,还被炸瞎了一只眼;有人说是保尔,因为他也多次受伤,而且瞎了两只眼,还写了《钢铁是怎样炼成的》。有人说吴运铎也写了《把一切献给党》。最后有人说,保尔的伤比吴运铎重,他最后都牺牲了,但吴运铎还活着;一位男同学似乎要挺身保卫保尔的样子,争辩说,保尔没牺牲,反正书里他没牺牲!

由于从小的熏染,对苏联文化也有一种自然的亲和。苏联列宁时期和斯大林时期的政治、军事和文化人物都很熟悉,聚在一起一聊,就可以说出一大串。越早期的记得越清楚,像苏共前期的一些高级人物莫洛托夫、古比雪夫、卡冈诺维奇、奥尔忠尼启则、基洛夫、加里宁、米高扬、日丹诺夫、马林科夫、苏斯洛夫、布尔加宁等;部队的孩子,对苏联元帅记得也清楚,像伏罗希洛夫、布琼尼、图哈切夫斯基、铁木辛哥、朱可夫、华西列夫斯基等。这些人不少都在50年代来过中国,像伏罗希洛夫1956年访华,新闻报导中就亲切地称他为“伏老”;至于文学家,孩子们通常会把俄罗斯文学和苏联文学混在一起,互相借书时,问是哪国的,回答一并是“苏联的”,不管是托尔斯泰还是高尔基。“文革”末期,我和好友老刘同住一个宿舍,闲来他就朗诵普希金的散文《射击》、《驿站长》,他忘情地朗诵,我躺在床上听得入迷,感觉温暖而激动,还生怕走廊上有人偷听,那年月,这很犯忌。他是个苏俄文学迷,把果戈理的《外套》、契诃夫的《渴睡》介绍给我,我已经多年不读小说了,但《外套》里那个可怜的小公务员,和《渴睡》里那个劳困过度的小女孩,还记得非常清楚。

“文革”中的1972年,不知承蒙哪位领导人开恩,在最“左”的上海,竟出版了一批内部发行的苏联小说,包括《你到底要什么》、《落角》、《多雪的冬天》、《人世间》等。我还记得那是由“上海新闻出版系统五七干校翻译”,由上海人民出版社出版。读着那些“苏联味”十足的小说,里面的内容既熟悉又陌生,因为那已经不是自己最熟悉的战争小说,已经没有了德国鬼子。那批小说我是一气读完。那时的记性就已经不如童年好了,这一堆书里我只记住了两个情节,还忘了是出自哪本书的,一个是:一个女人对另一个女人说:“你的屁股真漂亮。”这让“开蒙”很晚的我大为惊异:屁股还有漂亮的?什么样的屁股才算漂亮?还有一个情节很富于哲理,书中一个人说:“如果你进了电影院,发现只有一个座位,你会很安心很舒适地座下,如果有很多空位子,你会觉得哪个也不舒服,总想挪动。”

而当我读到与那些小说前后脚出版的朱可夫的《回忆与思考》,看到扉面上朱可夫满胸勋章、勋表,坚毅的眼神和嘴角时,充满心间的只有景仰。

一种文化一旦沁入了孩子的精神,就会像他从小在国外学了那国的语言,是无法用命令删除的,他混杂着童年的生活和记忆,囫囵吞枣地吃进肚里,糊里糊涂地被消化吸收,融入血液中,变成了一种像是记忆又高于记忆的东西,伴随着你。就像那首这代人谁都知道的《莫斯科郊外的晚上》,你说它有多好听,并不见得,但它成了一种符号,嵌在身上,只要一听到,就会捎带出很多歌以外的东西。

新中国,那一代孩子,风云际会,巧遇了一个外国政治、科技和文化那样集中深刻影响中国的年代。不可避免,它也于无形中影响了这一代人的理想、性格、文化取向,甚至思想感情。同时它也不可避免地影响了那一时代的苏联人。东欧剧变后,苏联解体,经济受到孕育新生的剧痛。开放了的中国人,带着二锅头和皮夹克乘机到俄罗斯去“淘金”,最开始去的中国人,在俄罗斯受到的礼遇,据“过来人”讲,非常感人,中年以上的俄罗斯人,会发自内心地向你大谈当年的中苏友好,因为那时的苏联人民,对中国和中国人民的感情和印象也非常好。当年苏联姑娘对中国小伙子的追求很疯狂,她们说,中国小伙子温文尔雅,不酗酒,不闹事,而且很聪明。但后来有些黑心的中国人尽拿假货蒙人家,中国人的形象受到扭曲,人家的这种美好感情似乎也被冲淡了。

.JPG)

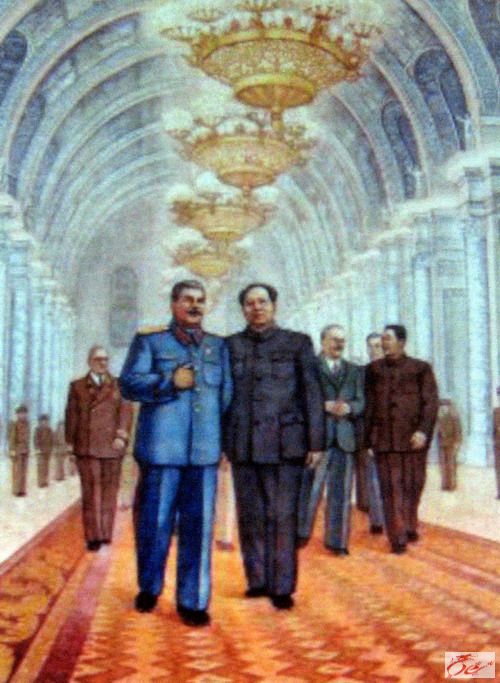

(五十年代苏联宣传画)

(五十年代苏联宣传画)

(五十年代苏联宣传画)

(五十年代苏联宣传画)

(五十年代苏联宣传画)

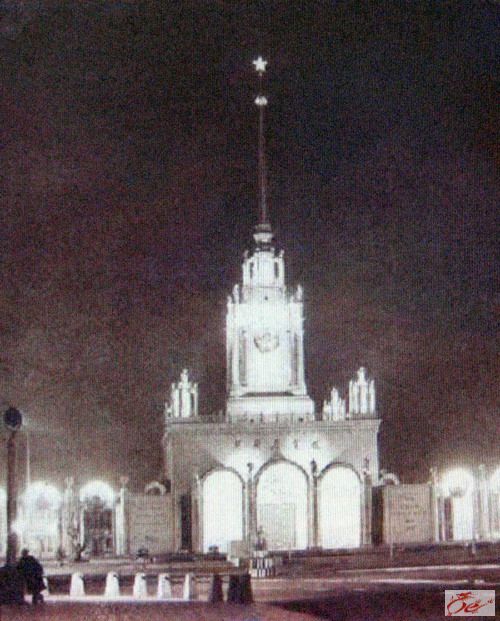

苏联展览馆(现北京展览馆)夜景

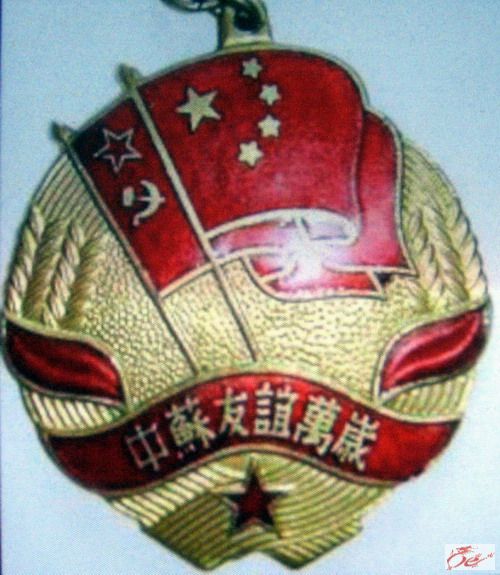

周总理赠送苏联专家的纪念章

http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=ala0&fr=ala0&sf=1&fmq=1347198784125_R&pv=&ic=0&nc=1&z=&se=1&showtab=

0&fb=0&width=&height=&face=0&istype=2&word=

%D6%D0%CB%D5%D3%D1%BA%C3%D0%FB%B4%AB%BB%AD#pn=203

|