|

几张老照片的故事

黄 新 原

也许是“文革”被耽误了学业,就象老饿肚子的人看见什么都想吃一样,我打小就“坐”下一个毛病,只要看见带字带画的旧纸头就有一种抑制不住的兴奋。这就又有了我以后的一个爱好:爱淘破纸、买破纸、存破纸。

从80年代的不知什么时候开始,我家附近一条河的两岸,悄然出现了许多收废纸的窝棚。收废品的三轮车把从北京九城收来的废纸卖到这里,再从这里运往外地的造纸厂。这可成全了我,一有时间,我就徜徉在这些窝棚里和来来往往的三轮车之间。

大约是90年代中期的一个星期天,我照例来到这块“福地”巡幸。在一辆卸完货的三轮车上,一只孤零零的牛皮纸破信封不知为什么引起了我的注意。信封上款是:“西总布胡同51号”,下款红字印刷:“中国文学艺术界联合会”,外加手写“唐棣华寄”4个字。收信人:黎莉莉。

黎莉莉我知道,著名电影演员。我党隐蔽战线的先驱钱壮飞的女儿。三四十年代主演过《大路》、《艺海风光》等。唐棣华这个名字似乎也在哪儿见过,但一时记不起了。打开信封,先掉出来的是两张名片,一张欧阳山尊,一张沙博理。一个是北京人艺的著名导演,一个是著名翻译家、入了中国籍的外国老朋友。欧阳山尊的名片上还分三行竖文写着“问候 莉莉、中信 好(艾中信,黎莉莉爱人,中央美院教授)!”显然是欧阳的亲笔。信只几行,是关于裱画的事,末尾一句:“翰笙可能日内出院,请勿念。”我一下想起,唐棣华正是“文革”中“四条汉子”之一的阳翰笙的夫人。

信说起来并没有太多文物价值,但一纸连着数位名人,我不禁来了兴致。问那位三轮车主把一整车废纸都卖到哪儿去了。车主操着河南口音说:“纸找不回来了,刚过完磅,人家运废纸的大卡车就来了,都运走了。”我遗憾地“啊”了一声,打量一眼这位憨厚的小伙子,刚要走,他却叫住了我,从前车筐里拿出一摞照片,问:“这你要吗?”最上面的是张郭沫若、茅盾和周扬的合影。坦率讲,当时我一眼认出的只是郭沫若,再认,才想起是茅盾和周扬。我问:“多少钱?”小伙子没把这东西当回事,所以显得很大方,说:“老朋友了,要钱不合适。可大热的天……”他一笑,指指路旁的小卖部。我明白了,急忙进去买了两瓶冰镇啤酒塞给他,他也满意地把照片递给了我。

回家再看,周扬身上被用钢笔画了一个“×”,写了“周洋”二字,这是“文革”特有的痕迹,名字也写错了。我把第四届文代会的画册翻出来一对照,那上面的周扬,已经老多了。

端详着这张照片,我生出了很多问题。郭、茅二人都是朴素的布料干部服,周扬的衣裳和发型简直就像个学生。是什么时候、什么机缘让他们聚到一起合了这张影呢?直觉告诉我,这也许是在解放初期哪次文艺界的大会期间照的,比如1949年7月的第一次文代会和1953年9月的第二次文代会,两届主席团主席都是郭沫若,副主席也都是茅盾和周扬。

果然,查阅资料,发现第一次文代会期间,有一张毛泽东和周扬的合影,周扬穿的正是这件衣服。

周扬,是毛泽东文艺思想的权威解释者,是建国后17年文艺方针路线的重要执行者。由于这条左的路线,很多“右”的和“极右”的文化人,都曾被他驾驶的那辆文艺“开路车”残酷辗压。“文革”中他被冲击得很厉害,这种冲击使他在对毛泽东的崇拜和严峻现实之间作了痛苦的思想挣扎。“文革”结束后,他诚恳地去向那些他曾整过的人道歉,有的甚至多次上门。一位朋友是专门研究周扬的专家,曾跟我讲过不少这方面的事情,让我很是感慨。“文革”中我第一次读他翻译的托尔斯泰的《安娜.卡列妮娜》,为他译笔的流畅细腻精准深深折服。

一摞照片里再翻,又发现了一张三人合影:田汉、洪深、郑君里。这都是现当代中国文艺天空中几乎最亮的“星”。地点是颐和园无疑,因为昆明湖畔的石栏我太熟悉了;三个人穿得都很一般,虽然郑君里是西服领带,但也并不是海派笔挺的那种。这不用说也应是和郭茅周那一张同期的雅集合影。

说到第一次文代会,这是一次里程碑式的会议,按经典的说法:是解放区和国统区两支文艺工作者队伍的大会师。这次大会甚至比第一次政协会议还早一个多月。

顺带还想到一个掌故,这之后有一次和朋友去现代文学馆,发现有一张照片,也是这三个人,也是这个背景,但并不是同一张底片下的照片。而图片说明却写错了,把郑君里标成了高长虹(现代作家,因与鲁迅打笔仗而出名),过后我给文学馆打过电话,也不知他们后来怎么处理的。

左:周扬、茅盾、郭沫若(自藏)

此图片转自第四次文代会(1979年10月)图册。1978年6月,郭沫若去世。

左:郑君里、洪深、田汉(自藏)

此图片转自第四次文代会(1979年10月)图册。左起:阳翰笙、夏衍、周扬。“文革”中批判的“四条汉子”独缺田汉。他于1968年12月病死狱中。

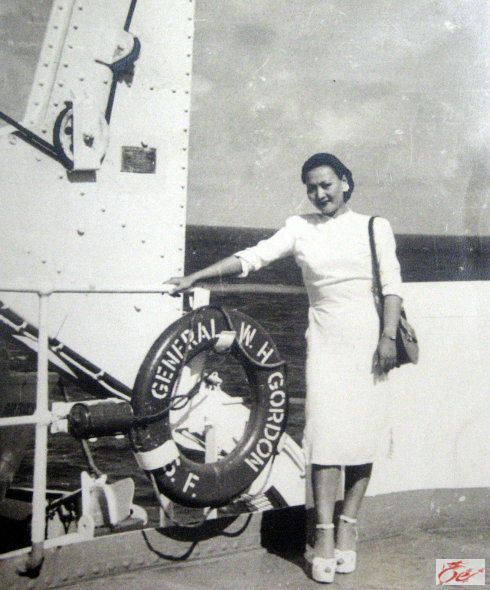

这摞照片中发现的黎丽丽照片

还发现了白杨和舒绣文 还发现了白杨和舒绣文

|