|

一本任命录

黄新原

北京城南报国寺,有旧书旧货成市,逢四、六、日开市,热闹异常。是书痴们淘书的好去处。

那是一个周四。我正信步串着书摊,听到有人打招呼,是一个相熟的书贩——常逛的人,与书贩难免要结买卖之缘,这位是其中之一。

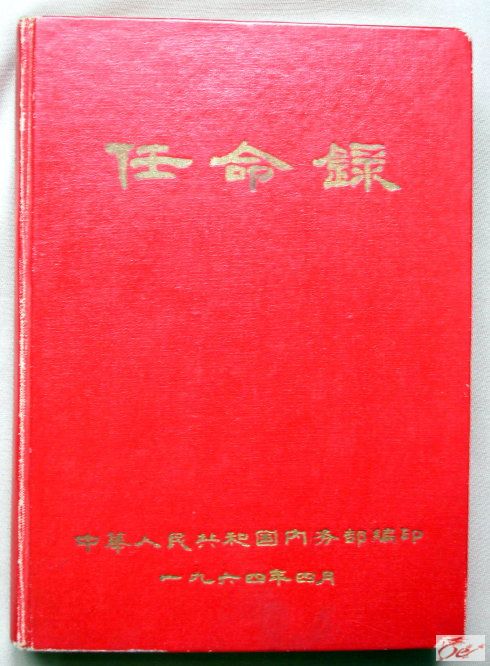

他手里拿着一本品相不错的书,大红漆皮,精装,四五百页的厚度;书名三个惹眼的金字:《任命录》;下面是:“中华人民共和国内务部编印·一九六四年四月”。书皮除此再无装饰。通身严整、肃穆,缭绕着一股“官气”。

精明的书贩看出我的“贪相”,买下此书自然价格不菲。

其实,这也算不得什么奇书,只是一本建国后任命官员的“明细账”,有意思就在于它的少见,在当时应属保密的东西。前面的“说明”中有这样的交待:“本任命录截止于一九六三年底,以一九五四年九月十五日第一届全国人民代表大会第一次会议至一九六三年十二月十八日第二届全国人民代表大会常务委员会第一一一次会议及一九五四年十月十五日国务院全体会议第一次会议至一九六三年十二月三十日第一四○次会议任免的名单为范围。”这就几乎反映了建国后至“文革”前中央和地方政府各行政部门重要干部任命的全貌。

全书共分“中央之部”和“地方之部”两部分。“中央之部”包括国务院及所属各部委;“地方之部”则包括各省市自治区。所录干部为司局级以上,包括副职。

首先是国务院。总理周恩来之下,列出16位副总理,陈云首位,末位习仲勋,邓小平列第四;其中有五位元帅:顺序为林彭贺陈聂;从大排序看,其时林彪地位已显著提升,紧随陈云之后。1958年5月八届五中全会增补林彪为党中央副主席,遂有了“毛刘周朱陈林邓”的排序。16位副总理的任命时间是五中全会后的1959年4月28日,当然要按党内排序来确定行政座次。

以下为各部。

也许因此书为内务部所编,故列各部之首。是所有部委中机构设置较少的,只有六个司局。部长曾山,任命时间为1960年11月19日。此前内务部长为“军中三老”之一的谢觉哉。中国的内务部与别国不同,主要职能为优抚、救济等。1968年12月11日经毛泽东批示此部撤消。是现民政部的前身。

接着是外交部。部长副部长不用说都是人们熟悉的老外交家。除此又设部长助理三人:乔冠华、韩念龙、刘新权。翻遍此书,只有外贸部还有部长助理一职,或许涉外工作有此特殊需要。“文革”后的外交风云人物当时很多还是司局级干部,如符浩为人事司副司长,余湛为苏联东欧司副司长,章文晋为第一亚洲司司长,宫达非为西亚非洲司副司长,宦乡为研究室主任,陈楚为国际关系研究所副所长等。此书还列出了当时建交的43国的大使和参赞,其中当然有不少外交名人和后来的重要领导,如潘自力(苏联)、曾涛(阿尔及利亚)、郝德青(朝鲜)、李清泉(瑞士)、王幼平(古巴)、姚广(波兰,参赞)、仲曦东(捷克)、耿飚(缅甸)、丁国钰(巴基斯坦)、熊向晖(英国,代办)、柴泽民(几内亚)、黄华(加纳)、何英(坦葛尼喀兼乌干达)等。

其下是国防部、公安部、财政部等等,当然不能一一列举。全书共列35个部和7个委。包括后来撤消的水产部、农垦部等。

从当时的人事安排看,党外部长占的比重不小,有粮食部沙千里、纺织部蒋光鼐、邮电部朱学范、林业部刘文辉、水电部傅作义、水产部许德珩、轻工部李烛尘、文化部沈雁冰、卫生部李德全,共9位。

所列机械部为一机部至六机部,外加农机部。文革中造反派闹得最凶、部长王秉璋被斗得最惨、主管导弹、火箭和航天工业的七机部为64年月11月成立,未列其中;因两岸关系而为人熟知的汪道涵,当时是一机部副部长,这恐怕是此书所载的部级干部中政治生命最长的一位。有意思的还有二机部,书中只列部长刘杰一人,其下空白。二机部为1952年8月成立,后并入一机部,1959年4月再设,主管核工业。1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸,刘杰不可能是光杆司令,钱三强就曾任副部长,“空白”当然是为了保密。

书中各部委的机构设置与文革后国务院第一次机构改革前的状况大体相似,职能司局在十几个到二十几个不等,其中计划、人事、生产、财务、教育等司局加上办公厅是各部皆有的,有的部还设干部司。各部委根据自己的主管业务设置相应的机构,下设单位最多的要数滕代远的铁道部,算上各铁路局、设计院和机车车辆厂,共57个局级单位。各部的司局副职2至3人或5至8人不等,有不少正职虚位无人。而文革后各部委普遍设立的诸如科技司和政策法规司等,此时还没有。

书中还有一个重要内容,即把当时106所高等院校的正副院校长都收纳进去,很多著名教育家都在其中,如人大吴玉章、北大陆平、清华蒋南翔、北师大陈垣、复旦陈望道、南京大学匡亚明、山大成仿吾、兰大江隆基、武大李达等等,比较特殊的还有中国科大郭沫若,外交学院陈毅,华侨大学廖承志等,陈廖名后都注有“兼”字。另外,从中看到一些院校十分生疏,如北京化学纤维工学院、唐山煤矿医学院、黑龙江八一农垦大学、镇江农业机械学院等,可见当时专业设置的狭窄和部属院校建设的重叠。

《任命录》的“地方之部”主要是各省、自治区和直辖市行政官员的任命情况,包括省级正副职,厅局和专区的正副职,但没有省辖的地级市官员。

1967年1月,天津市才划为直辖市,故书中直辖市只有京沪两个。

书中未列台湾省,这可能因为那里没有“任命”问题,但按现在的理念,哪怕是“空白”,似也应该占一席之地。

省级正职当然大多是老一辈革命家,但也有例外,如湖南的程潜、甘肃的邓宝珊、浙江的周建人等,都是著名民主人士,省级副职中党外人士就更多,如北京乐松生、上海荣毅仁、胡厥文、河北高树勋、四川邓锡侯、青海马辅臣、湖南唐生智等。

副省长职数各省不等,一般在七八个左右,最少的贵州5 个,最多的广东13个。

省下机构设置可谓比较庞大,职能厅局加上各专署,大约都在四五十个左右。几乎各省均设的一个部门,叫做“编制委员会”,但估计此时的“编委会”不如今天的“编委会”权重。

在吉林省的厅局级干部中意外发现了一个熟悉的名字:洪学智,职务是省重工业厅厅长,任命时间为1963年12月30日。洪是我军重要将领,是我国两次授衔均授上将的唯一一位、而且文革前后两任总后勤部长。因彭德怀在抗美援朝中点他做志愿军后勤司令部司令员,回国后又数度当众赞扬,故在庐山上并未“说话”的他,也因彭的“器重”而被免职下放。从洪在《任命录》中的出现,让人看到一个怪现象:受株连的人已有了新的任命,而彭本人却仍未从副总理的名单中被抹去。

从安徽省的干部名单中也发现了一位有“关系”的前辈,那就是战友张秋一的父亲张文科,职务是省建筑厅副厅长,1961年1月28日由国务院任命。

在“地方之部”中最特殊的要算西藏。当时还叫“西藏自治区筹备委员会”。委员会主任委员是达赖喇嘛丹增嘉措,名后注“1956年4月20日国务院任命,1959年叛国”;代理主任委员是班禅额尔德尼·却吉坚赞,1959年3月28日任命,时年仅21岁。副主任委员、常务委员和委员中藏族人士占绝对多数。副主任委员中首位是张国华,他是当时我党我军在西藏的最高官员,任西藏军区司令员,中共西藏工作委员会书记,自治区成立后任中共西藏自治区第一书记。这位身经百战的老中将,文革中在成都军区第一政委的任上,被暴烈出名的四川造反派整得很惨,甚至毛泽东都下令要查他到底是好人还是坏人,最后的结论当然是“好人”。因长期驻藏或文革冲击损坏了身体,他1972年就过早逝世,年仅58岁。噩耗传来,据说周总理竟至难过得不能正常工作。当时筹委会下设的如公安、民政、财政、交通等重要职能部门,还都不是厅局而是处。

纵览此书,它实际上是一本新中国的“职官录”。职官录,历代皆修,且文武职兼录,此书的价值在于它较真实地从行政干部任用的角度反映了那一段历史,而遗憾的是它不完整,缺少了党务和军队这一大块。铸镜有功,修史有德,如能把文革前我国党政军干部任用的资料都忠实地编辑出来,以为史鉴,当是一件功德卓著的事情。

|